日本語教師の皆さん、こんにちは。

皆さんは学習者が間違えたとき、どのような対応をしていますか。

どうしてそこで間違うの?

どうしてそういう使い方をしてしまうの?

一方的に間違いを訂正してしまうことは避けたい。

間違いの原因が知りたい……。

一口に「間違い」といっても、様々な要因や分類があるってご存じですか。

昔から様々な研究者が「学習者の間違い」について考察をしてきました。「学習者の間違い」について体系的な知識を得れば、どうして間違うのか、どう対応したらいいのか、分かります。

日本語教師養成講座受講中の皆さんには、第二言語習得研究の復習になります。

筆者が実際に授業でやっている間違い対応法もお教えしますよ。

学習者の間違いの原因を考える―第二言語習得研究の流れ(対照分析から、誤用分析、中間言語分析まで)

「学習者の間違い」については様々な研究者が考察をしてきました。

第二言語習得研究の大まかな流れはこのようになります。

①対照分析

→②誤用分析

→③中間言語分析

「対照分析」はざっくり言うと、母語と目標言語を比べて、間違いの原因を探るという考え方。

「対照分析」のもとになっているのはオーディオリンガル・メソッドです。(オーディオリンガル・メソッドについては、筆者の記事『【外国語教授法を知って深みのある授業をしよう⑤】ASTPとオーディオリンガル・メソッド』を参照ください。)

母語と目標言語が似ていれば間違いは少なく、違いが大きければ間違いも増えると考えました。

例えば、母語が日本語、目標言語が英語とした場合、次のような誤用が考えられます。

例)I’m living in Tokyo.

「私は東京に住んでいる」の「~ている」を”~ing”という現在進行形にしてしまったのが誤用の原因です。

対照分析では、誤用は「避けるべきもの」。だから、ドリル練習を繰り返して、誤用を排除しようと考えたのですが…。

確かに母語と目標言語の違いが誤用を生むこともある。でも、それだけではない。母語に関係なく生じる誤用のほうが多いということが分かってきました。

対照分析にかわって登場したのが「誤用分析」。

間違いを解くカギは学習者の心理!?対照分析にかわり登場した誤用分析とは?

「対照分析」にかわって登場したのが「誤用分析」です。

コーダは、間違いには学習者の心理プロセスが反映されていると考えました。

「対照分析」は理論をトップダウン的に提唱していただけで、学習者自身に目を向けていなかったのです。

学習者に目を向けた「誤用分析」とは?詳しく見ていきましょう。

学習者はなぜ間違う?誤用の原因3種類

「対照分析」の場合、間違いは全部「母語の干渉のせい」とされていました。

でも、実際に学習者の間違いを観察していると、以下のようなことが分かってきました。

- 1.発音の間違いの場合は母語の干渉が原因のことが多い。

- 2.それ以外は母語とは関係なく起こる間違いも多い。

発音に関して言うと、確かに学習者の母語によって得意不得意が分かれるというのが、筆者が実際に授業をしていて日々実感していること。

例えば、ネパールの学生は「ツ」が「チュ」になりがちとか、ベトナムの学生は「ダ行」が「ラ行」になりがちとか……。

でも、文法の習得はどうでしょう?一概に「どこどこの学生は…」とは言いにくいのでは?

「誤用分析」では間違いの原因を3つに分類します。

- 言語間の誤り

- 言語内の誤り

- 教師指導の誤り

①「言語間の誤り」は「母語の干渉」のこと。

②「言語内の誤り」とは、目標言語そのものに理由があって、学習者の母語に関係なく起こる間違いです。

例えば、次のような間違いは②「言語内の誤り」によるものと考えられます。

例)大きいの家

い形容詞と名詞を接続するときに、助詞「の」が入るという間違いですが、外国人学習者だけではなく、日本語話者の幼児も同じ誤りをすることがあります。

実際、筆者の親戚も小さい頃、「冷たい牛乳」というところを「冷たいの牛乳」と言っていたとか。「大きいの家」は、筆者が実際に担当した学生の誤りです。

学習者の母語に関係なく、日本語話者も間違うのなら、間違いの原因は日本語内にあると考えられるのです。

最後に、③「教師指導の誤り」は、先生の教え方がまずくて、学習者が間違って覚えるというもの。(身につまされる……)

一口に学習者の間違いといっても、原因は一つとは限らないのですね。

「間違い=成長の証」?誤用を通して分かること

対照分析において、学習者の間違いは「直すべきもの」であり「排除すべきもの」でした。

「間違い=悪」なのでしょうか?

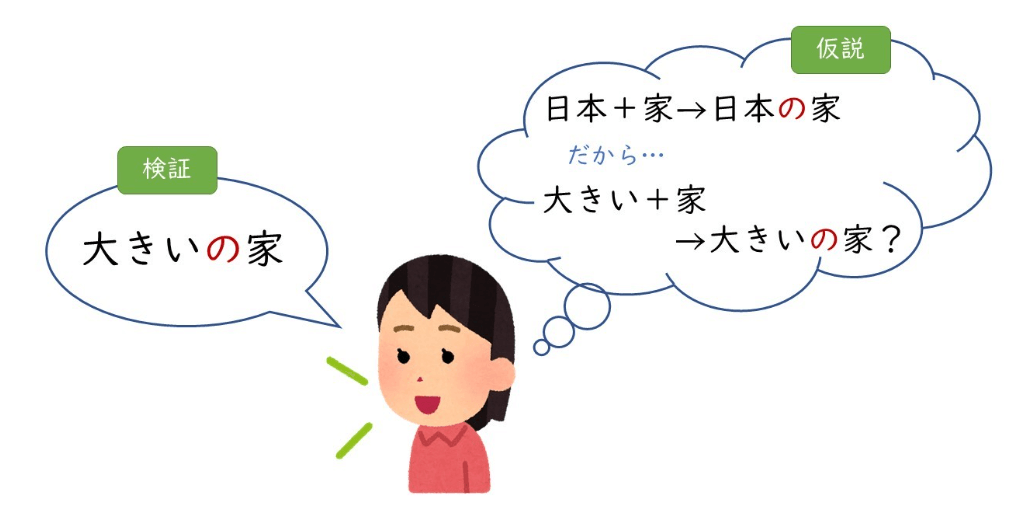

例えば、「大きいの家」という誤用の場合、学習者は頭の中で次のように考えて発話しているのかも。

1.日本語では、「日本の家」という言い方をする。

2.名詞を修飾するとき、「名詞1+の+名詞2」という構文を取る。

3.それでは、形容詞を前に持って来るときも「形容詞+の+名詞」という構文を取り、「大きいの家」というのでは?

「大きいの家」という表現自体は誤用だけど、持っている知識(「日本の家」)をもとに、仮説(「大きいの家」)を立てている……つまり、誤用は「学習者の挑戦」。

間違いは「悪いこと」でも「恥ずかしいこと」でもないこと、「成長」であることを教師が知り、学習者にも伝えることが大切です。

その間違いは一時的な間違い?それともいつも間違うところ?エラーとミステイクについて考える

間違いは、いつ間違うかによって2種類に分けることができます。

- エラー

- ミステイク

①「エラー」とは、「繰り返し起こる間違い」のこと。

②「ミステイク」とは、「一時的な言い間違い」のことです。

いつも「大きいの家」、「小さいのかばん」、「おいしいの料理」のように発話する学習者がいるとします。

いつも間違うのは、その表現を間違って理解しているから。いつも間違うのなら、それは「エラー」です。

普段は「大きい家」、「小さいかばん」、「おいしい料理」と言っている学習者がたまたま一度だけ「大きいの家」と言ってしまったとします。

一度だけ間違ってしまったのなら、表現を理解できていないわけではないのでしょう。正しく理解できているんだけど、緊張していて、うっかり言い間違ってしまったのかもしれません。

一度だけ間違ってしまうのは、「エラー」ではなく、「ミステイク」です。

表面上は同じ「大きいの家」という間違いでも、「エラー」か「ミステイク」かで、原因は変わってきますね。

いつも間違うのか、一度だけなのか、教師は学習者を普段からよく見ていることが大切です。

何を言ってるか分かる?全然分からない?ローカルエラーとグローバルエラー

学習者の間違いには、少々間違いがあっても全体としてその人が何が言いたいかは伝わる場合と、間違いのために何を言ってるのか伝わらない場合があります。

間違いがコミュニケーションに及ぼす影響(伝わるか伝わらないか)による分類は以下のとおりです。

- ローカルエラー

- グローバルエラー

①「ローカルエラー」はコミュニケーションには支障がない程度の間違い、②「グローバルエラー」はその人が何を言いたいのか分からない、コミュニケーションに支障をきたす間違いのことです。

筆者は、韓国に語学留学をしていたことがあるのですが、当時同じクラスで韓国語を勉強した友人(中国人)とは、共通語である韓国語でコミュニケーションを取っていました。

韓国語にも日本語と同じような助詞がありますが、筆者の友人は助詞「は」と「が」の使い分けが苦手。

いつも「私は」というところを、「私がは」と言っていました。(実際は韓国語です)

でも、少々助詞がおかしくても、「私がは今日○○に行くけど、一緒に行きますか」程度なら、友人が言いたいことはよく分かります。

言いたいことが伝わるのなら、その間違いは「ローカルエラー」。

助詞の使い分けが苦手な筆者の友人は、なぜか「~するつもりです」と「~しました」もいつも間違えます。

例えば「学生食堂でお昼を食べますか。私も食べました。」のように言うので、最初は、友人が何を言いたいのか、混乱しました。(あとで、友人の間違い方に慣れてからは、その都度、筆者が「食べるつもりですか、食べましたか」と確認をする習慣がつきました笑)

文の意味を決定する大切なところを間違えて、コミュニケーションが成り立たなくなる間違いは、グローバルエラーです。

誤用分析の問題点-誤用からは見えないこと

ここまで、間違いの分類を見てきました。

間違いには、学習者がどこまで理解していて、どこから理解できていないのかなど、様々な情報がつまっています。

でも、誤用分析にも問題点が…。誤用分析の問題点は以下の2つです。

- 分類が難しい

- 誤用だけを分析している

①「分類が難しい」学習者の間違い。間違いが起こる原因はいつも1つだけとは限りません。実際は、「言語間の誤り」なのか「言語内の誤り」なのか、はたまた両方なのか判定が難しいことがあります。

②「誤用だけを分析している」のが誤用分析の問題点になるのはどうしてなのでしょう?

読者の皆さんが外国語を話しているときを想像してみてください。

理解できていない文法や表現はなるべく使わずに、分かっているものだけで発話を済ませようとしませんか?

学習者は、理解できていない表現を避けがちです。「避ける=使わない」ということは、「間違わない」ということ。

「間違い」だけを分析していては、「使わない表現」に目が向きません。「間違い」だけを見ている「誤用分析」には、学習者の実際の理解度を分析するのが困難という問題点があります。

どう対応する?学習者の間違い-対照分析・誤用分析の知識を授業に活用!

ここまで、対照分析と誤用分析を紹介してきました。

それでは、対照分析や誤用分析の知識って、授業にどう活用したらいいのでしょうか。

筆者が実際に授業で心がけていることを紹介していきたいと思います。

間違いが起きたら?学習者の間違い対応法

筆者が今から紹介する対応法は、どちらかというと、対照分析よりは誤用分析の知識を活用した対応法が多めになると思います。

筆者が実際に授業で心がけていることは、以下の通りです。

- どうして間違いが起こったのか考える

- 間違いの程度を考える

- 間違ったことを責めない

どうして間違いが起こったのか考える

学習者の母語と違うから間違ったのか、日本語の中に難しいポイントがあるのか、それとも教師の教え方が悪かったのか、考えます。

母語と違うなら、同じ母語を持つ学習者に焦点を置いて、日本語の中に難しいポイントがありそうなら、クラス全体に。教師の教え方が悪かったのなら、教え方を工夫すればいい。

原因を考えることで、対応方法が変わってきます。

間違いの程度を考える

いつも同じところで間違うのか、それともその時だけ間違ったのか。

いつも同じところで間違えるのなら、丁寧にフィードバックしましょう。

その時だけ間違ったのに、時間をかけてフィードバックをしたら、学習者は「分かってるのにどうして?」と思うかもしれません。

授業が間延びする原因になるので、一度きりの間違いならフィードバックはさくっと。または、間違った箇所だけ示せば、学習者は自力で正しい発話をするでしょう。

間違ったことを責めない

間違うと、どうしても「恥ずかしい」と思いがちです。

でも、「間違うと恥ずかしいから、言うのをやめよう」となってしまうと、学習者が成長するチャンスを奪ってしまう。学習者が萎縮するのだけは避けたいと筆者は考えています。

学生って間違うと、「すみません」とあやまりがち。昔、同僚の先生に「勉強の『すみません』は言わなくてもいいです」と言っている方がいて、いいなあと思ったことがあります。

筆者はクラスの誰かが間違ったとき、クラス全員のフィードバックになるような間違いだと思ったら、以下のように言うことにしています。

そして、全員で正しい表現を考える時間を設けます。

その人は日本語を間違ってしまったかもしれない。でも、その人のおかげで、皆も分かっていなかったことを理解できるようになる。だから「良い間違い」です。

今回は、対照分析と誤用分析について見てきました。誤用分析にも問題点はあり、中間言語分析が登場することになります。

次回は中間言語分析についてご紹介したいと思います。それでは、また次回お会いしましょう。

<参考文献>

- 佐々木泰子編(2019)『ベーシック日本語教育』初版9刷、ひつじ書房

- 迫田久美子(2008)『第二言語習得論』(NAFL日本語教師養成プログラム6)改訂 2版第2刷、アルク

コメント